中学生にとって、高校受験生として過ごす1年間は、将来の進路を決定する非常に重要なイベントです。

しかし、多くの中学生は次のような悩みを抱えています。

「そろそろ受験勉強を始めたいけど何からすればいいか・・・」

「受験生としてどんな勉強をすれば良いか知りたい」

「受験本番までどういったスケジュールで学習すれば良いか知りたい」

この記事では、そんな不安を解消するために、受験生としての過ごし方のポイントを解説します。

この記事を読むことで得られる情報

- 受験勉強を始めるタイミング

- 受験生が取り組むべき学習メニュー

- 受験本番までの学習スケジュール

本記事では、現役の学習塾長である篠原塾長が、高校受験生としての過ごし方を、詳しく解説します。

ぜひ、最後までご覧ください。

高校受験生としての勉強は中学3年生の夏休みからが現実的

いつから高校受験を見据えた学習を始めるべきなのか。

「高校受験の勉強は早く始めるほど有利である」とよく言われます。

たしかにその通りですが、実際には高校受験の勉強は「中学3年生の夏休みから始める」のが現実的な目標です。

というのも、1年生や2年生の間から一日何時間も受験勉強に取り組めるような中学生は少ないからです。

部活や習い事、遊びだって必要な中学生にとって、1年生や2年生から高校受験を見据えた学習を進めるのはなかなか難しいことです。

とはいえ、中3の2学期でまだ受験勉強が始められていないとなると「始動が遅いな・・・」と感じてしまうのも事実です。

中3夏休みに受験勉強を始めるべき理由

- 1年間で最も長い休みで、自学の時間を確保できるから

- 勉強する受験生と勉強しない受験生とがはっきり分かれるから

- 2学期の成績が上がると、今後も落ち着いて学習を進めていけるから

夏休みは自分のペースで苦手分野の克服や得意分野の強化に取り組める時期です。

1年の中で最も長い休み期間なので、復習にたっぷり時間が掛けられるからです。

逆に言うと、2学期に入ってしまうと学習の遅れを取り戻すのが厳しくなります。

夏休みのように時間をかけて復習できる時期は、もうやってこないからです。

また、夏休みは『勉強する受験生』と『勉強しない受験生』との差が大きく出る時期です。

まだ本腰が入っていない受験生も多い夏休みに、しっかり学習できると周りより一歩リードして学力を伸ばせます。

さらに、夏休みの間にしっかりと勉強できたら、2学期の成績が向上します。

成績が上がると自信がつき、今後の学習に対するモチベーションも高まります。

2学期のテストで好成績を取ることで、受験全体を見据えた学習がスムーズに進むようになります。

高校受験生は平日は3時間・休日は5時間勉強しよう

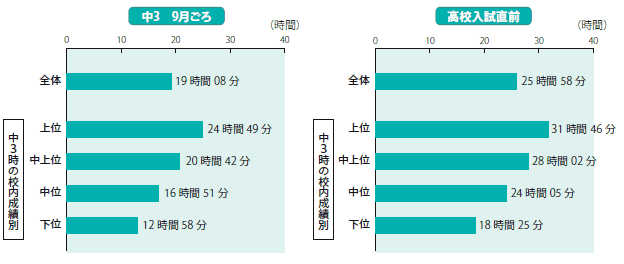

高校受験の勉強時間の目安は、2学期が週19時間、入試直前が週26時間が一般的です。

中学校の授業がある平日は1日あたり3時間、土日祝日は1日あたり5〜6時間という計算になります。

勉強時間 - 高校受験調査 - ベネッセ教育総合研究所

とはいえ、図の通り、成績上位の受験生と下位の受験生とでは勉強時間に大きな開きがあります。

学力上位の中学生は2学期に週25時間、入試直前には週32時間。

1日あたり平日3時間・土日祝日は8時間という計算になるので、まずはそれを目標にしてみるとよいでしょう。

学習時間の確保のために保護者ができるサポートは時間と場所の確保

学習時間を確保するために保護者ができるのは、勉強場所と学習時間を決めて、集中しやすい環境を整えることです。

たとえば、

「予定が急に入り学習時間が取れなくなった」

「家で集中して勉強できる場所がない」

「弟や妹の声が気になって勉強に集中できない」

といったような受験生の悩みをよく耳にします。

もちろん、『子どもの言い訳』ととらえることもできるわけですが、本音を含んでいることも多いと思っています。

家族全員で子どもの勉強時間を共有し、その時間は学習に集中できるようにし、適切な勉強場所を用意することが重要です。

しかし、勉強は時間だけやれば大丈夫というわけではありません。

効果的な受験勉強には、何を学ぶかという学習内容も非常に大切です。

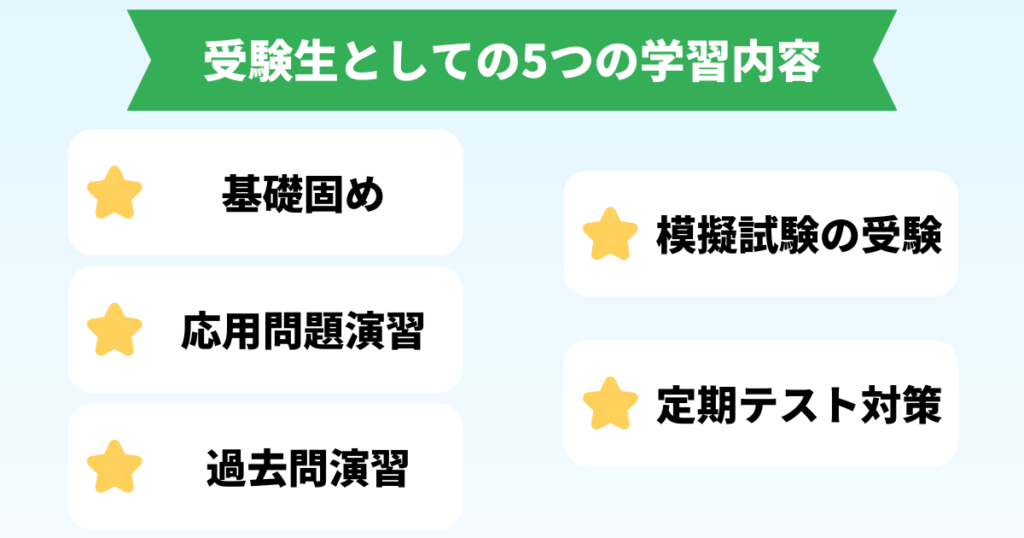

受験勉強でやるべき5つの学習内容

受験勉強では何に取り組めばいいのか、大きく分けて5つに分類されます。

中学生が受験生としてやるべき5つの学習内容は次のとおり。

これらの5分類では、意識して取り組むべき内容がそれぞれ異なります。

ポイントをしっかり理解し、上手に勉強が進められた受験生は、大きく成績を伸ばしていきます。

では、そのポイントとは何なのか、それぞれ詳しく解説します。

基礎固め

基礎固めは、各教科の基礎的な内容をしっかり理解し、単語や用語など覚えるべき事項を覚えていくことです。

基礎固めは、受験勉強の第一歩として非常に重要なステップです。

基礎固めがしっかりできていると、その後の応用問題や過去問の対策がスムーズに進み、結果的に受験の成功に繋がります。

基礎固めとは

- 授業や教科書の基本事項を理解する

- 英単語や古文単語、理社の用語を暗記する

- 学校ワークレベルの問題をきっちり解けるように

まずは、教科書の内容をしっかりと理解することから。

たとえば、数学の基本的な計算方法や解き方、英語の文法、歴史の重要な出来事やその背景など全教科の内容を復習します。

また、英語の単語や理科・社会の重要用語の暗記では暗記カードや赤シートを使って取り組むのが効果的です。

何度も繰り返し取り組み、覚えていきましょう。

また、どの教科も学校のワークレベルの問題を確実に解けるようにしていきましょう。

多くの高校入試では基礎問題を中心に出題されます。

難関高校の入試問題でさえ、基礎が複数組み合わさって出題されることがほとんどです。

学校のワークと同じレベルの問題集で基礎固めをしましょう。

応用問題演習

応用問題演習は、より入試本番に近い形式の問題を演習することです。

基礎が固まったら、応用問題に挑戦しましょう。

応用問題の演習とは

- 受験問題が掲載されている問題集を解く

- 志望校のレベルに合わせた難易度の問題を解く

- 英語の長文問題やリスニング問題など入試特有の問題を演習する

応用問題演習では、受験問題が単元別に掲載されている問題集を解くのがおすすめです。

志望校のレベルに合わせた難易度の問題集を選び学習しましょう。

英語では長文問題やリスニング問題、国語では実用的な文章、数学では単元が融合した問題の出題が全国的に増加しています。

こういった、中学校の授業では取り扱う機会が少ないような入試特有の問題にも取り組んでいきましょう。

過去問演習

志望校の過去問を実際の試験となるべく近い環境で解く、過去問演習も大切です。

過去問演習とは

- 過去問を自分の力で解く

- 時間を計り、できるだけ試験に近い環境で解く

- 出題傾向を把握する

- 自己分析を行い、日ごろの学習に役立てる

- 過去問だけに集中させない

過去問演習では自分の力で解くことが大切です。

時間を計り、教科書や参考書、解説などを見ずに、試験に近い環境で取り組むことで、現時点での実力や弱点を正確に把握できるからです。

過去問を解いて出題傾向を理解し、日常の学習で、「あ、これは過去問に出ていた単元だ」と感じられるようになります。

その結果、日ごろの学習がより効果的なものになるでしょう。

過去問を解いたあとは必ず自己分析を行いましょう。

過去問を解くと現時点での苦手な分野や改善が必要な点が明らかになるからです。

その後、過去問で苦手と感じた分野の復習に取り組むことで、学力を向上させられます。

- 過去問を解く

- 苦手な分野の基礎固めや応用問題をやり直す

- 別の年度の過去問を解く

- 苦手だった分野の問題が解けるようになっている

この流れで学習できていれば、良い勉強ができています。

模擬試験の受験

受験生としての1年間は定期的に模擬試験を受験して、自分の実力を確認することが大切です。

模試受験とは

- 現在の学力を把握できる試験

- 学習計画の見直しをする

- 志望校合格の目安を知る

- 入試本番のシミュレーションもできる

高校受験の模試受験の役割は、学力の客観的な把握と入試本番のシミュレーションの2つです。

模試を受験すると、自分の学力を客観的に判断できます。

得意な科目や苦手な科目が明らかになり、どの分野に重点を置いて学習するべきかがわかります。

また、模試を継続して受験すると前回の結果と比較できます。

学力の向上を確認したり、学習の進捗を把握したり、勉強が順調に進んでいるかをチェックできます。

そして、模試は本番の試験形式や時間配分に沿って実施されるため、実際の試験環境を体験できます。

模試を継続して受験して、試験のコツを掴むことで成績を上げていけます。

模試を受けることは、試験当日の緊張感を軽減し、本番でのパフォーマンスの向上にもつながります。

時間内に解答を終えるための時間管理や、問題を解く順番などの実践的なスキルを身につけられます。

定期テスト対策

学校の定期テスト対策も万全に行うことが重要です。

定期テスト対策の勉強とは

- 内申点を高めるために必要

- 基礎固めの機会にもなる

定期テストの結果は内申点に大きな影響を与えます。

多くの高校では、内申点は合否に直結する重要な評価項目です。

内申点が上がると、志望校合格の可能性が高まります。

また、定期テストに向けた勉強は中学3年生の内容の基礎を固めるための機会でもあります。

各学期の学習内容の理解を、テスト対策を通じて深められるでしょう。

定期テストの勉強を進めていく中で、内申点を上げると同時に、受験に必要な基礎力も強化できます。

では、ここまで紹介してきた5種類の勉強は、どのように進めていけば良いのでしょうか。

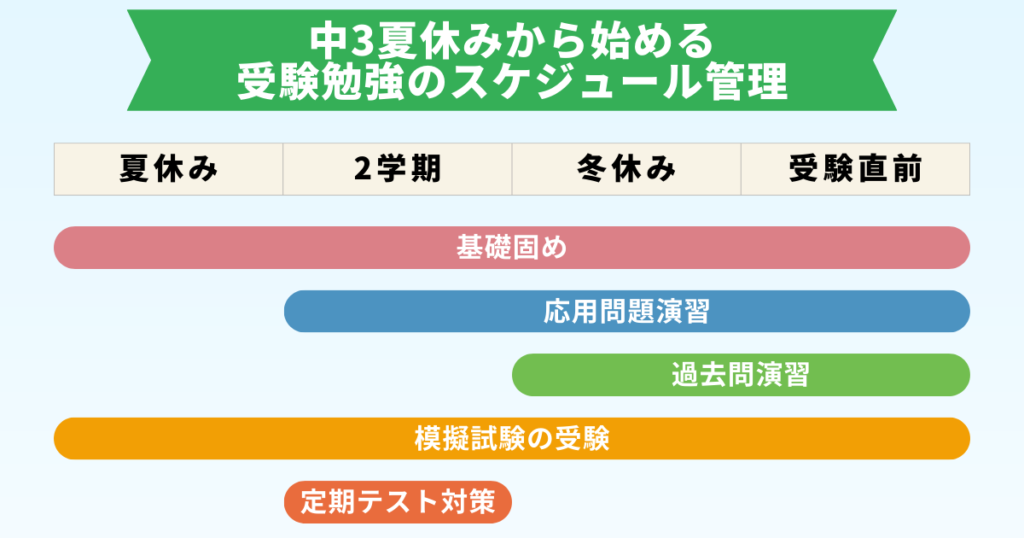

中3夏休みから始める受験勉強のスケジュール管理

中学3年生が受験勉強を始める時期として多いのは夏休みです。

夏休みから始める受験勉強のスケジュールは、次の図のような流れで進めれば良いでしょう。

「夏休みを過ぎてしまった…」という受験生へのアドバイスもこの章の最後にまとめます。

中3夏休みからの受験勉強のスケジュール

時期ごとにどのような点に注意して学習を進めれば良いのか順番に解説します。

夏休みに基礎固め

夏休みは高校受験に向けた学習のスタートラインとして、基礎固めを徹底する時期です。

しっかりと基礎を固めて、今後の応用問題や過去問にスムーズに取り組めるようにすることが夏休みの目標です。

基礎固めとしては以下の項目を重点的に学習する必要があります。

- 国語

- 漢字の読み書き

国文法の基本ルール

易しめの読解問題 - 数学

- 基本問題の解法(文章題・関数・図形)

計算を素早く正確に解けるようにするための練習 - 英語

- 文法ルールの理解

単語の意味とスペルの暗記 - 理科

- 基本原理の理解

理科用語の暗記 - 社会

- 地理の地名や位置の暗記

歴史の流れの理解と暗記

これらは、入試問題を解くために必要な基礎的な知識です。

そのため受験勉強の開始時期はこれらを身につけることに注力しましょう。

基本問題が掲載された問題集やワークブックを使い、繰り返し問題を解き、知識を定着させましょう。

さらに、英単語帳や理科・社会の一問一答問題集を活用して暗記に取り組むことも大切です。

基礎をどれだけ固められるかによって、今後の学習がスムーズに進められるかどうかが決まります。

基礎固めの時に、「過去に学習した内容で、わからないことが多い…。」となったら一流講師の授業が見放題のスタディサプリがおすすめです。

なお、スタディサプリについては、下記の記事にまとめているので、こちらの記事もあわせてご覧ください。

2学期からは受験問題集で応用力強化

2学期からは、応用問題に取り組みましょう。

受験問題集を解いて、入試形式の問題や応用的な問題に挑戦しましょう。

応用問題を解く中で、自分の弱点を見つけ、それを補強することが大切です。

特に苦手な単元は、基礎に戻って学習をし直して、確実な理解を目指しましょう。

また、学校で2学期に学習する内容については、基礎固めから応用力強化の順で学習を進めましょう。

12月中には、中学校の全範囲の学習を進めておきたいところです。

「演習問題として何に取り組めばいいかわからない!」となったら、受験対策に必要な教材が揃っている進研ゼミ中学講座がおすすめです。

なお、進研ゼミ中学講座については、下記の記事にまとめているので、こちらの記事もあわせてご覧ください。

冬休みからは過去問の演習

冬休みからは、過去問演習を開始しましょう。

過去問を解くことで、実際の試験の出題傾向や時間配分を体感できます。

過去問演習を始めた後も、基礎固めと応用問題の演習は並行して行うことが重要です。

過去問を解く中で見つけた自分の弱点や苦手な部分を補強する学習を行います。

過去問演習期の学力の上げかたは次のとおりです。

過去問演習期の学力の上げかた

- 過去問を解く

- 苦手を見つける

- 分野別に基礎固めや応用問題の演習をする

- 違う年度の過去問を解く

- できるようになっている

過去問を解くことで気づいた苦手を、分野別の学習を通じて改善していきましょう。

たとえば、数学の過去問で方程式の問題に苦戦した場合、その分野を重点的に復習します。

方程式の基礎的な問題を解き直したり、応用問題の演習をやり直しましょう。

別の年度の過去問を解いたときに、以前苦手だった単元の問題が解けるようになっているという形が、理想的な学習の進め方です。

年間を通じて模擬試験を受験しよう

模擬試験は、継続して受験しましょう。

年間を通じて繰り返し模擬試験を受験すると、自分の実力を客観的に把握し、学習の進捗を確認できます。

模擬試験の結果を基に、学習計画を修正したり、弱点を補強するための対策が立てましょう。

模擬試験を通じて試験本番の環境に慣れておくことも大切です。

学校の定期テスト前は定期テスト優先

受験勉強を進める中でも、学校のテスト前には定期テスト対策を優先しましょう。

定期テストは内申点に直結するため、受験の結果に大きく影響するからです。

学校ワークを解いてしっかり基礎固めを行いましょう。

定期テストに向けた学習は、基礎固めとしても受験勉強に有効です。

定期テストが終わったら、再び受験勉強に戻り、計画通りに学習を進めていきましょう。

高校受験の勉強のやり方は塾・独学・通信教材の3パターン

中学生が高校受験生として勉強する方法は塾・独学・通信教材の3種類があります。

塾・独学・通信教材それぞれどんな受験生におすすめ?

- 塾通い➡高校受験の学習全般をサポートしてほしい受験生

- 通信教材(タブレット教材)➡低価格で毎月の学習内容を決めてもらいたい受験生

- 独学➡学習内容を自分で決めたい自己管理ができる受験生

塾通い・通信教材・独学の違いは次のとおりです。

| 学習スタイル | 特徴 | 利点 | 向いている受験生 |

| 塾通い | プロの講師から直接指導を受ける | 効率的な学習 全般的なサポート 仲間とのモチベーション向上 | 自己管理が苦手 一人では勉強がはかどらない 全般的なサポートが欲しい |

| 独学 | 自分のペースで自由に学習 | 時間と場所に縛られない 自分に合った教材を選べる | 学習習慣が身についている 自己目標を設定し達成できる |

| 通信教材(タブレット教材) | 自宅で学習を進める | 低価格 毎月の学習内容が決められる 通学不要 | 自己管理ができるが学習内容の指示が欲しい 通学が難しい 部活動で忙しい |

それぞれの学習法について、詳しく解説していきます。

塾に通うと、受験勉強全体のサポートが受けられる

塾通いは、プロの講師から直接指導を受けられるため、効率的に学習を進められます。

学習計画の立て方や、苦手科目の克服、模擬試験の対策など、受験に必要な全般的なサポートを受けられます。

また、同じ目標を持つ仲間と一緒に勉強することで、モチベーションを高められる効果もあります。

自己管理が苦手で一人では勉強がはかどらないと感じる受験生におすすめです。

近所の良い塾を探すには『塾選』を利用するのがおすすめ

どの塾を選べば良いか悩んでいる場合は、いろんな塾の資料請求をしてみましょう。

『塾選』というサイトでは、複数の塾の資料請求を一つのサイト内で行えるので、手間を掛けずに資料請求できます。

また、塾の特徴や口コミ・評判などもまとめられているので、チェックするとよいでしょう。

リアルな口コミ・入塾1万円キャッシュバック実施中

西宮市・宝塚市の公立高校入試なら、兵庫いぶき塾もおすすめです!

独学で問題集や参考書を学ぶと、自分のペースで学習が進められる

独学は、自分のペースで自由に学習を進められる点が最大のメリットです。

自分に合った教材を選び、自分のやりたい勉強にこだわって学習できます。

また、時間や場所に縛られないため、自分の生活に合わせた学習が可能です。

しかし、自己管理能力が必要であり、計画的に学習を進める強い意志が求められます。

学習習慣がしっかりと身についている受験生や、自分で目標を設定し、それを達成するために努力できる受験生に適しています。

通信教材を活用すると、毎月取り組むべき内容が把握できる

通信教材やタブレット教材は、自宅での学習をサポートしてくれる便利なツールです。

毎月の学習内容が決まっているので、何を勉強すればいいのか迷うことなく、計画的に学習を進められます。

また、塾に通う費用と比べて低価格で利用できるのも魅力です。

近くに良い塾がない地域に住んでいる場合や、習い事やクラブ活動で忙しくて塾に通うのが難しい時にも役立ちます。

さらに、自分のペースで学べるため、学校の授業についていけない場合や逆にもっと先取りしたい場合にも最適です。

また、教材によってはオンラインライブ授業などが用意されている物もあり、教科書や問題集に飽きてしまうことも少なく、楽しく学習できる点もメリットです。

高校受験におすすめの通信教材①進研ゼミ中学講座

進研ゼミ中学講座の特徴

- とりあえず、これだけですべてが揃うフルサポート教材

- タブレット教材と紙教材の両方で学習できる

- 定期テスト対策に強い

進研ゼミ中学講座は、通信教材の中でも特に多様な教材で学べるフルサポート教材です

オンラインライブ授業や赤ペン先生の添削指導、24時間以内に質問に答えてもらえるチャットサービスなど、充実した学習コンテンツが揃っています。

紙教材だけではなく、タブレット教材と紙教材を組み合わせて学習できるスタイルも選択可能です。

基礎から応用まで対応するコースが用意されているので、超難関私立高校を除くすべての高校受験に役立つ教材です。

無料で学べる特典付きの資料をチェック

高校受験におすすめの通信教材②Z会 中学生コース

Z会中学生コースの特徴

- AIを活用した個別最適化学習

- 他のタブレット教材と比較してハイレベルな学習が可能

- 英語4技能をバランスよく伸ばす

Z会の中学生向けコースは、AI技術を活用した学習が特徴です。

専用タブレットを用いた学習システムが生徒一人ひとりの理解度に応じた問題を自動的に出題し、効率的な学習をサポートします。

通信教材の中では特にハイレベルな学習にも対応しており、学年トップや難関高校進学を目指す中学生にもおすすめです。

添削指導や英語4技能のオンラインレッスンなど個別のニーズに合わせたサポート体制も充実しており、高校入試対策から実践的な英語力の養成まで幅広く対応しています。

無料でタブレット体験ができる

高校受験におすすめの通信教材③スタディサプリ中学講座

スタディサプリ中学講座の特徴

- プロ講師による質の高い映像授業

- 約1万問の演習問題で徹底的に学習

- 進捗管理と復習を助けるミッション機能

スタディサプリ中学講座は、中学校3年間分の内容を月額2,178円で学べるタブレット教材です。

いつでも一流講師による授業が受けられるので、復習に最適です。

「中1・中2の内容を学び直したい」と感じても、通常の授業では対応が難しいです。

たとえば、中1の社会の授業をもう一度受けたいと思っても、現実的には困難です。

そこで、役立つのがスタディサプリです。

スタディサプリの授業なら、一から学び直せます。

また、スタディサプリには約1万問の演習問題があり、自動採点機能とポイント解説で理解度を確認できます。

進捗管理と復習をサポートするミッション機能も備わっており、自宅学習の習慣化が期待できます。

14日間の無料体験も提供されているので、気軽に始められます。

14日間の無料体験が受けられる!

高校受験生としての勉強の進め方のまとめ

今回は高校受験生としての過ごし方について、タイミングや学習メニュー、スケジュール管理などを詳しく解説しました。

高校受験は中学生にとって進路を決める大きなイベントであり、しっかりと準備が必要です。

受験勉強を始めるタイミングとして中学3年生の夏休みからが現実的な目標です。

この時期から基礎固めや応用問題演習、過去問演習を計画的に進めることが重要です。

また、模擬試験を定期的に受けて、現状の学力を把握し、学習計画を見直すことも大切です。

高校受験に向けた学習方法には塾通い、通信教材、独学の3つの選択肢があります。

それぞれにメリットと向いている受験生のタイプがあります。

自分に最適な方法を見つけ、効果的な学習を進めましょう。

もし、どの教材や学習方法が自分に合っているか悩んでいる方は、塾の体験授業を受けたり、各種通信教材の無料体験を活用してみるのもおすすめです。

塾選

- 塾選びに役立つサイト

- 塾の特徴や評判、口コミ、ランキングなどの情報が豊富

- 最適な塾を見つけるために利用すると便利

リアルな口コミ・入塾1万円キャッシュバック実施中

進研ゼミ中学講座

- フルサポート教材で、タブレット教材と紙教材の両方で学習できる

- 定期テスト対策に強く、オンラインライブ授業や添削指導などが充実

- 基礎から応用まで対応するコースがあり、幅広い高校受験に対応

無料で学べる特典付きの資料をチェック

Z会 中学生コース

- AIを活用した個別最適化学習が特徴

- 他のタブレット教材と比較してハイレベルな学習が可能

- 英語4技能をバランスよく伸ばすサポート体制が充実

無料でタブレット体験ができる

スタディサプリ中学講座

- プロ講師による質の高い映像授業が受けられる

- 約1万問の演習問題と自動採点機能で徹底的に学習できる

- 進捗管理と復習を助けるミッション機能があり、自宅学習の習慣化が期待できる

14日間の無料体験が受けられる!

受験勉強は長期的な戦いです。

しっかりと計画を立て、日々の努力を積み重ねていくことが、成功への道となります。

最後に、受験勉強をサポートするために役立つ通信教材の詳しい情報については、下記の記事も参考にしてください。